Englische Rechtschreibung: Die Ähnlichkeitshemmung als Schlüssel zum Erfolg

In diesem Artikel beschreibe ich einen Aspekt, der sozusagen zum täglichen Brot der Lerntherapeuten gehört und vor allem das praktische Training betrifft. Die englische Sprache bietet vielerlei Aspekte, die zum Verwechseln englischer Wörter und Laute einladen. Wörter, die zum Verwechseln ähnlich aussehen oder lauten, machen insbesondere Schülern mit LRS/Legasthenie die Rechtschreibung und das Vokabeltraining zur schier unüberwindlichen Hürde.

Dieses Phänomen, bei dem sich ähnliche Aspekte schwer nebeneinander lernen lassen, ist nicht unbekannt und hat den Namen Ähnlichkeitshemmung.

Denn, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, ist die Ähnlichkeitshemmung gleichzeitig der Schlüssel zum erfolgreichen Lernen.

Ich werde zuerst Beispiele aus dem Deutschen geben und erst am Schluss auf Probleme bei der Englischen Verschriftung eingehen. Und die Lösung bekommst du natürlich auch.

Was ist die Ähnlichkeitshemmung?

Ranschburg-Phänomen

Wiki: Das Ranschburg-Phänomen ist eine Hemmung im Gedächtnis beim Abruf von Lernmaterial und wurde 1905 von dem ungarischen experimentellen Psychologen und Psychiater Pál Ranschburg nachgewiesen.

Sie ist auch unter dem Begriff Ähnlichkeitshemmung bekannt und beschreibt eine Gedächtnishemmung bei der Wiedergabe von ähnlichen Lerninhalten, die mit mangelhafter Differenzierung (gleichzeitig oder zeitnah) dargestellt wurden.[1] Diese Gedächtnishemmung ist nicht auf einen Mangel an Intelligenz zurückzuführen. (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ranschburg-Ph%C3%A4nomen)

______________________________________________________________

Ein Beispiel: Das Unterscheiden von Rechts und Links. Es gibt Menschen, die tun sich leichter oder schwerer Rechts und Links spontan richtig zu benennen. Aber es werden eben durchaus schon die Weichen dafür in der Kindheit gestellt.

Ich kenne eine Lerntherapeutin mit Rechts-Links-Schwäche, die man mit dem Gesellschaftsspiel „Lechts-Rinks“ (man ahnt, worum es geht) in den Wahnsinn treiben kann. Ich selbst bekomme je nach Tagesstimmung rechts und links durcheinander.

Es wird empfohlen, erst einmal nur die eine Seite zu üben. Deshalb, beim Lernen von Rechts und Links, eines von beiden aussuchen und nur diese Seite mit dem Kind üben. Etwa die Schreibhand, die andere Seite ergibt sich später von selbst.

Warum kann sich die Ähnlichkeitshemmung so massiv auf das Erlernen der Rechtschreibung auswirken?

Ein Beispiel:

Julius kommt gemeinsam mit seinen Eltern zu einem Beratungsgespräch. Seine zunehmenden Schwierigkeiten in der Rechtschreibung bereiten ihnen Sorgen. Der Vater berichtet, wie sie beim Üben der Diktate und der dazugehörigen Lernwörter vorgehen. „Je mehr wir üben“, erklärte er, „desto mehr Fehler macht Julius.“ Er zieht einen Zettel aus der Tasche und sagt: „Wir üben nur die schweren Wörter. Zum Schluss waren es noch diese zehn Wörter (Er zeigte auf den Zettel.), aber gestern hat er nur noch eines richtig geschrieben.“ Dem Zettel ist Folgendes zu entnehmen:

Füller, Pflanze, fiel, fertig, versetzen, pflücken, Pfeffer, pfeifen, vorbei, Ferkel

Und so hat Julius die Wörter geschrieben:

Pfüller, Flanze, viel, vertig, fersetzen, flücken, Pfeffer, feifen, forbei, Pferkel

(Quelle https://projekt-lernen.info/aehnlichkeitshemmung-was-ist-das/)

f, v oder pf?

Wörter, die mit f, v oder pf beginnen, hören sich an, als würden sie mit allesamt mit f- beginnen.

Die Vorsilbe ver-/vor- ist zwar eine eindeutige Regel, aber bereits bei „fertig“ geht es los: Konsequent die ver-Regel angewendet, und der Schüler schreibt vertig.

In der Realität sehen wir dann diese Verwechslungen wie bei Julius. Für Kinder wie ihn ist es wichtig Wörter mit f, pf, v, ver und vor thematisch abgegrenzt und mit zeitlichem Abstand zu üben.

Der i-Laut – i oder ie?

Im Deutschen gibt es den i-Laut, lang gesprochen wie in Wiese und das kurze i wie in Wis-sen. Erst nach ausreichender Übung der Regel werden die paar Ausnahmen wie Tiger und Maschine mittrainiert.

Sonst schreibt das Kind, man ahnt, Maschiene. Weil es ja die Regel mit dem langen i kennt, das im Deutschen als ie verschriftet wird :).

__________________________________________________________

Aber:

Wer ausschließlich die deutsche Regel zum ä wie in Kräne (weil’s vom Kran abgeleitet wird) übt und nicht gleichzeitig das e wie in echt, der ärntet dann ächt, gälärnt, gämein usw. (Wirklich, alles schon vorgekommen!)

Ich habe diese Beispiele gewählt, um zu zeigen, dass Üben nicht gleich Üben ist. Es gibt Übungen, die nichts bringen und sogar noch Fehler verschlimmern. Aber es gibt eben auch differenzierte Übungen, die wirklich weiterhelfen.

Wie entsteht eine Lernblockade durch die Ähnlichkeitshemmung?

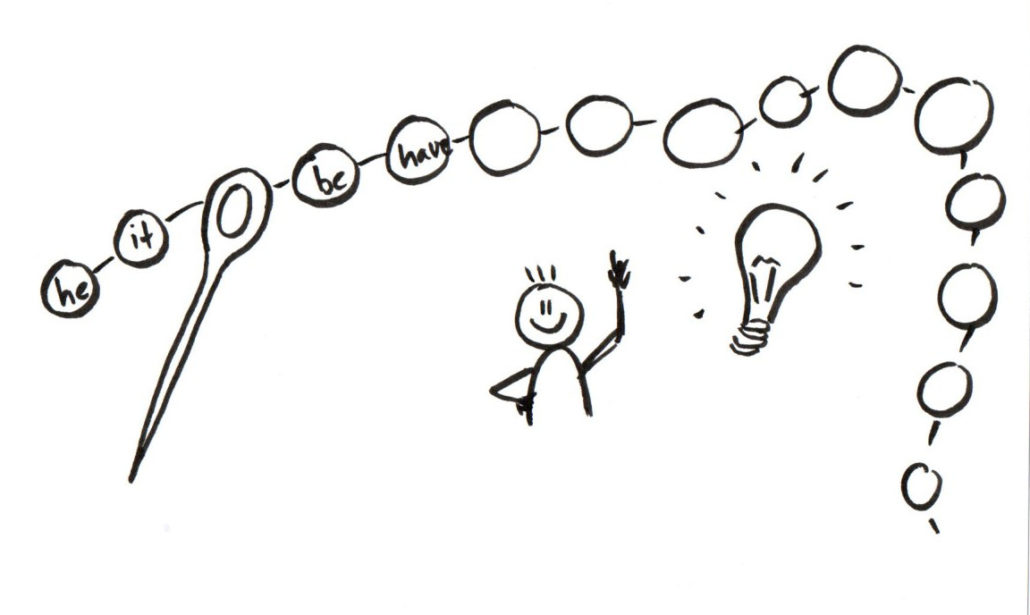

Mir ist neulich ein leicht verständliches Bild eingefallen. Mit der Ähnlichkeitshemmung ist es wie mit einem Nadelöhr.

Das Nadelöhr – wieviel Informationen kannst du auf einmal aufnehmen?

In puncto Rechtschreibung ist dieses Nadelöhr bei LRSlern sehr eng, es passt leider immer nur ein kleines Thema durch und kann abgespeichert werden. In anderen Bereichen, Mathematik oder Sachkunde, kann das Nadelöhr völlig vergleichbar mit anderen Schülern sein.

Was passiert, wenn sich vor dem engen Nadelöhr zu viele Rechtschreibthemen auf einmal oder zu schnell hintereinander drängeln? Es kommt es unweigerlich zum Stau vor dem Nadelöhr. Es verstopft und es geht nichts mehr durch. Superstau mit Totalblockade.

Die Lösung: eins nach dem anderen

- Ein Puzzlestück nach dem anderen durch das Nadelöhr bringen.

- Im Tempo des Schülers.

- Die Ähnlichkeitshemmung sagt mir genau, welche Übungen aufeinanderfolgen dürfen und welche nicht.

So läuft’s: Eines nach dem anderen, in der richtigen Reihenfolge.

Das geht am Ende schneller, als man denkt, und der Schüler bleibt motiviert.

That’s all.

Nicht ganz. Die verwechslungfreie Themen-Reihenfolge erschließt sich nicht immer von selbst.

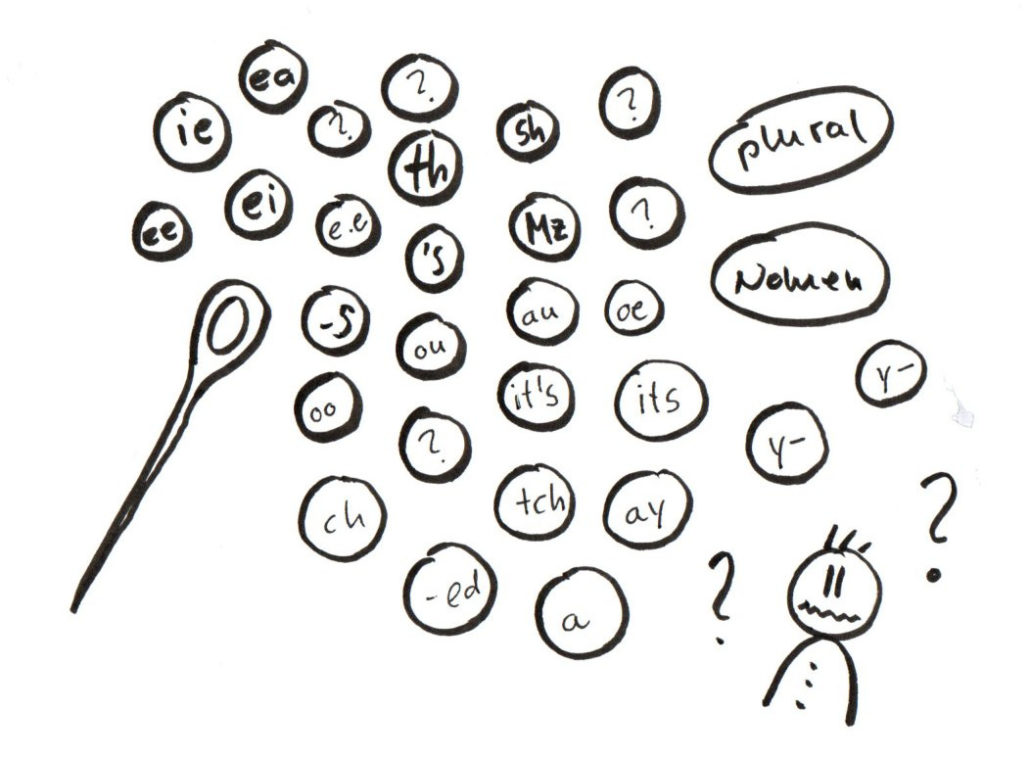

Wo finde ich die Ähnlichkeitshemmung im Englischen?

Auf den LRS-Schüler prasseln zu Beginn der fünften Klasse viele neue Themen ein, insbesondere beim Englisch. Wie lerne ich Vokabeln, wie merke ich mir die Schreibweise, wie lerne ich die Grammatik …?

Doch gibt es eine Lösung? Wie leite ich den Schüler durch diesen Dschungel? Was hilft, was hilft nicht?

Die englische Sprache hatte keine vergleichbare Rechtschreibreform wie das Deutsche

Deshalb gibt es im Englischen verschiedene Verschriftungen (Grapheme) für ein und denselben Laut (Phoneme).

Um beim Beispiel „langes i“ zu bleiben, im Englischen gibt es fünf verschiedene Verschriftungen allein für das „lange i“, nämlich feel, real, these, grief, ceiling plus diverse Ausnahmen.

Aber auch für ein und denselben Buchstaben gibt es verschiedene Aussprachen. Das a wird in jedem dieser Worte etwas anders ausgesprochen: hat, ball, mate. Und als Diphthong: play.

Für jemanden mit einer LRS oder Legasthenie sind diese gleichklingenden, aber verschieden geschriebenen Wörter eine Herausforderung. Er benötigt mehr Zeit als die Kollegen, um die Schreibweisen abzuspeichern. Es kommt zu Verwechslungen und Rechtschreibfehlern.

Die englische Verschriftung ist hochgradig redundant, sprich die Verwechslungsgefahr von bestimmten Schreibweisen, Grammatikendungen und Wortbedeutungen ist sehr viel höher als im Deutschen.

Homofone: identisch klingende Wörter zum Verwechseln

Eine ziemliche Lernhürde sind die homofonen Wörter.

Die drei Wörter

- their (ihr/ihre/ihrer)

- they’re (sie sind)

- there (dort)

klingen identisch und kommen häufig vor.

Nächstes Beispiel für homofone Wörter:

- write (schreiben)

- right (rechts, richtig)

- ride (reiten)

Alarmstufe rot, akute Verwechslungsgefahr, alle drei klingen identisch!

Homofone wie die genannten auseinanderzuhalten, ist für einen LRS-Schüler die Kür der fünften und sechsten Klasse. Auf keinen Fall sollte erwartet werden, dass sie diese Wörter nach dem ersten Lernen unterscheiden können!

Der Schüler erlebt durch diese Verwechslungen eine permanente Verunsicherung. Seine Versuche, die vielen neuen Aspekte zu verstehen und abzuspeichern, scheitern permanent.

Das Englische bietet eine Fülle von Verschriftungsmöglichkeiten, die die Ähnlichkeitshemmung zum Kochen bringen.

Doch auch leider bei der Grammatik finden sich Stolpersteine

Die englische s-Endung kommt bei ganz unterschiedlichen grammatischen Themen vor !!!

- Das dritte Singular-s in he sings (er singt)

- das Mehrzahl-s in books (Bücher)

- ’s-Genitive in Tom’s dog

- ’s-Kurzformen von is und has: she’s nice <> she’got a nice car

Alle s-Phänomene im ersten Halbjahr! Und bei gleichzeitiger Vokabel-Unsicherheit mit verheerenden Folgen. Ein wahrer Dschungel für LRS-Schüler.

Gibt es einen Pfad durch den Dschungel?

Ich habe einige Jahre getüftelt, zusammen mit meinen Englisch-Schülern, in der Lernpraxis. Deshalb weiß ich heute, welche Themen-Reihenfolge entspannt durch die Grammatik leitet.

Im Inhaltsverzeichnis vom ORÄNDSCH-Ordner findest du die Reihenfolge, die „staufrei“ durch das Anfangsenglisch führt. Die Übungen konzentrieren sich auf einen Grundwortschatz, der sowohl die wichtigste Grammatik als auch die häufigsten Wörter abdeckt. Damit hat der Schüler in kurzer Zeit nachhaltiges Basis-Wissen, auf das alles Weitere aufbauen kann.

Gewusst, wie! Und das Lernen wird es um so vieles leichter.

Ein LRS-Schüler benötigt nach meiner Erfahrung vor allem einen soliden Grundwortschatz, damit er eine Grundsicherheit spürt (>>> Was ist ein Grundwortschatz?). Wer er über die Basics nicht mehr nachdenken muss, kann neuen Themen mehr Aufmerksamkeit geben und sicher in sein bestehendes Wissen einbauen.

Noch eine gute Nachricht: Die Rechtschreibung meiner Schüler entwickelte sich insgesamt so positiv, dass sich das zeitaufwendige Training englischer Lautverschriftungen erübrigte.

Wie du dein Kind oder Schüler mit Leichtigkeit und Erfolg durch den Englisch-Unterricht begleiten kannst, erfährst in meinem kostenlosen E-Mail-Minikurs inklusive Ratgeber im PDF-Format.

Du möchtest mehr erfahren?

>>> Zum Englisch-Förder-Ratgeber inklusive E-Mail-Kurs per Newsletter <<<

________________________________________________________

Zum Blogartikel Spielend leicht englische Vokabeln lernen

Miranda Jehle

Miranda Jehle